今回は前回の紹介でバラバラに分解したG&P XM177E1のカスタムを進めていきます。

カスタムの方向性は前回で決めたので復習がてらにカスタム方向性と調達部品から紹介していきます。

今回は要望より短納期でカスタムしたので写真が少なめですがご了承ください。

カスタムの方向性と調達部品

まずは復習でカスタムの方向性は次のように決めました。

・デルタリングのバネカット

・ショートストロークスイッチ組み込み

・ギヤ比を13:1へ変更

・配線の1.25sq化

・モーターの変更

・ホップパッキン交換と気密取り

・耐久性向上のためのFETかSBDの設置

この目標に従って部品を調達します。

調達した部品は次の部品になります。

・LAYLAXさんのBCブライトバレル 内径6.05mmの長さ260mm

・LAYLAXさんのハイサイクル用ピストンヘッドSH

・SHSさんの守護神ショートストロークスイッチ Ver.2用

・SHSさんの強化スティールピストン14歯タイプ

・SuperShooterさんのハイサイクルギヤ 13:1

・CNC PRODUCTIONさんのダンパーシリンダーヘッド ver.2用

・SHSさんのタペットプレート ver.2用

・XCORTECさんのXET304μ MOSFET

・AIRSOFT97さんの不等ピッチスプリングM100

・宮川ゴムさんの長掛けホップ ミドル 硬度60 ニトリルゴム

・イーグル模型さんのシリコン銀コーティング 配線 1.25sq

・ロネックス A4ハイスピードモーター

・OPTION No1 削り出し超鋼スチールピニオンギヤ

になります。

他にグリスやコネクターなどの消耗品を使っていきます。

カスタムの途中でいくつか投入部品を変更しているので最終仕様はカスタム記事の最後に改めて紹介します。

基本的には以前に紹介したICS スポーツラインのM4で使用予定だったものをベースにして一部、純正部品の流用をしていきます。

この部品構成だと完成時の性能は予想でリポバッテリー 7.4Vを使って0.2g弾で初速92m/sくらいでサイクルが毎秒25発くらいの普通のハイサイクルになると思います。

ではカスタムを進めていきます。

最初はハンドガード、バッテリーの取り付け、取り外しを簡単にするためにデルタリングからカスタムしていきます。

デルタリングのカスタム

最初の目論見ではデルタリングを分解してスプリングを交換したかったのですが、デルタリングを留めているバレルナットがあまりにも硬すぎて外せなかったので、仕方なく分解せずに済む方法でスプリングカットをしていくことにします。

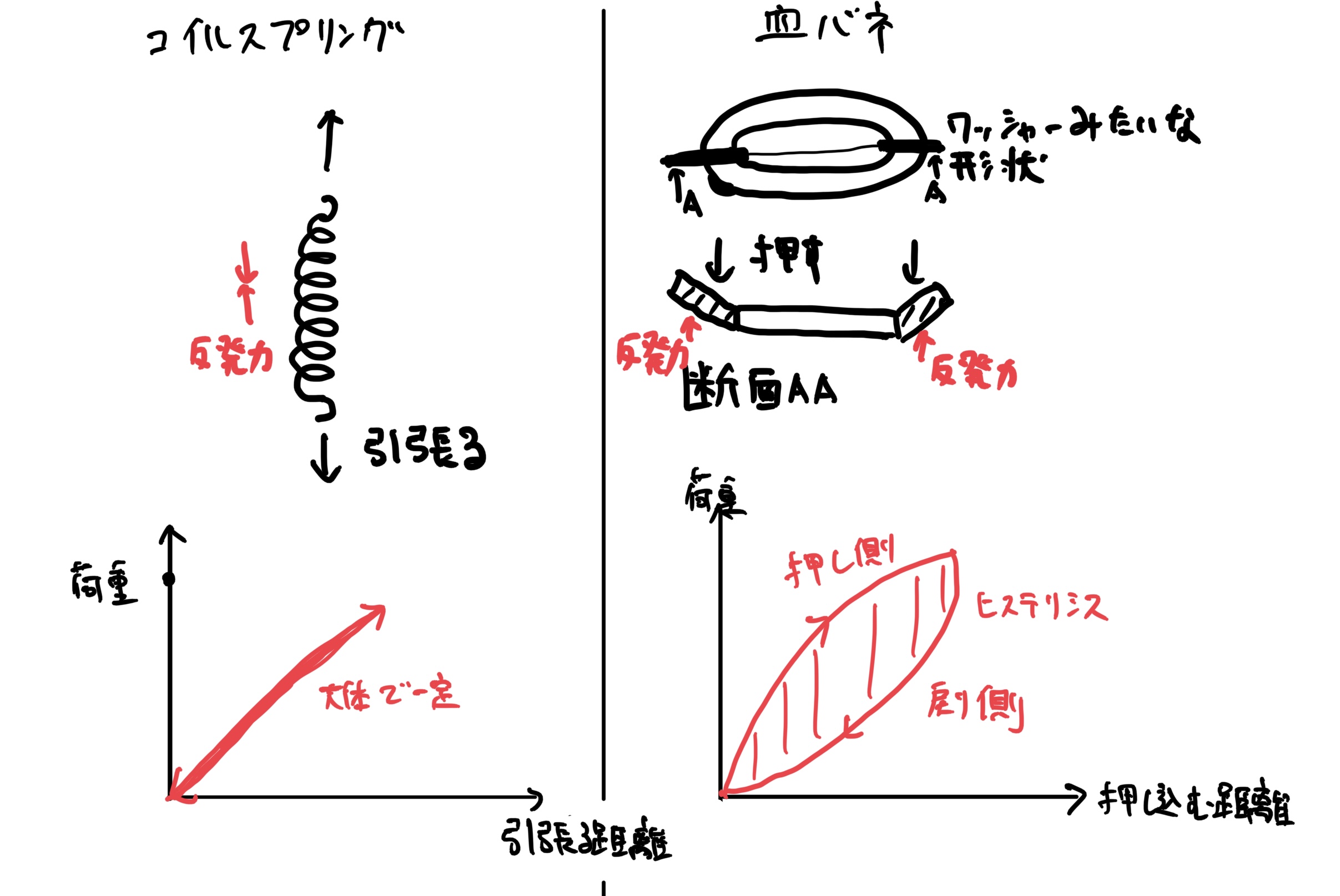

ちなみにスプリングと言っても想像しやすいコイルスプリングではなくて皿バネ(ウェーブワッシャーバネ)と呼ばれるバネを使っています。

豆知識ですがこの皿バネはバネの変形に対しての荷重コントロールが難しかったりヒステリシスが大きいので設計や取り扱いが非常に難しいです(オートバイのクラッチに入っている場合など用途は様々)。

しかしながらスペースの観点から今回のような狭い場所での固定用に使うのには向いている種類のバネです。

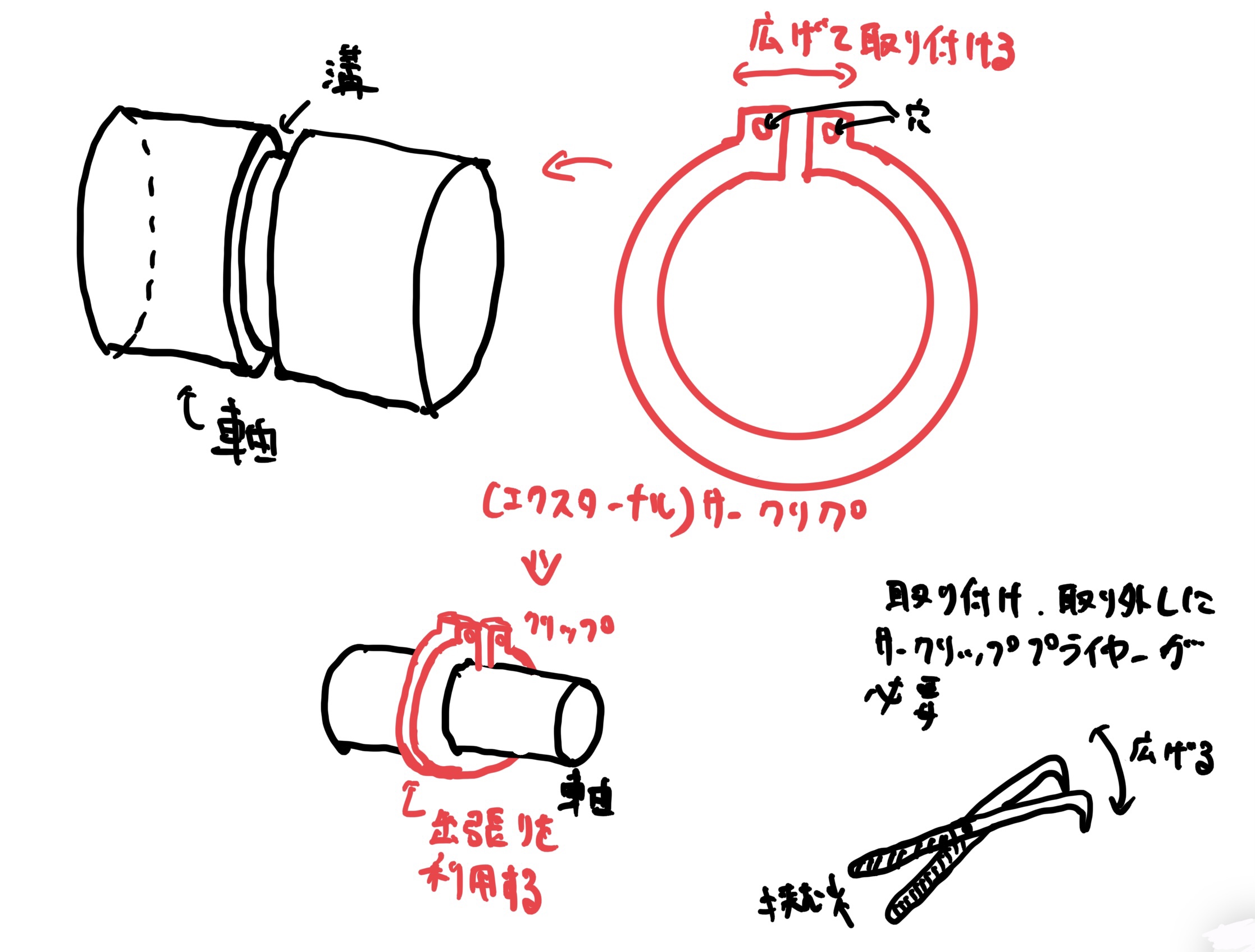

まずはスプリングにアクセスするためにインターナルサークリップと呼ばれる部品を外していきます。

写真だけだと解りづらいと思うのでサークリップ(インターナルとエクスターナルがある)がどんなものかを簡単に紹介すると、次の図のような軸の位置決めや抜け止め抜け止めに使う機械要素部品です(自動車エンジンには、かなりの数が使われている)。

この製品では皿バネの受け止めとしてサークリップが利用されています。

このサークリップは便利な機械要素ですが取り外しにサークリッププライヤーと呼ばれる工具が必要でいささか不便な点もあります。

お勧めは次のようなインターナル、エクスターナルの両方に使えるマルチプライヤーがお勧めです。

・スナップリングプライヤーセット

あんまり使う機会は多くないのですが、稀に使われていて工具がないとイライラします(ホップチャンバーに使われていることが多い)。なので安いセットがあると便利です。

サークリップ自体がさほどの頻度で使われていないので工具を使う機会も少ないのですがサークリップの取り外し、取り付けに必ず必要になる厄介な代物です。

今のとこ代汎用的な替工具が見つからないのですが思い付いたら紹介します。

XM177E1に戻るとサークリップが取れると皿バネが見えます。

皿バネは3枚で構成されており各バネはスポット溶接で接合されています。

ここで荷重を弱めたいので溶接部をカットして皿バネの枚数を減らします。

減らし過ぎるとハンドガードの固定が緩くなるので一枚だけ減らします。

この皿バネの素材は鉄(バネ鋼)でかなり硬くて丈夫なので、強力リューターにダイヤモンドカッターを取り付けてカットします。

カットすると次の写真のように2枚の皿バネになります。

残骸です。

加工による切り粉があるので掃除をするのとカット面は塗装されていないので錆びやすくなってるのでマジック等で塗装しておきます。

後はサークリップを戻して組み直して荷重を確認して完了です。

ハンドガードの組み付け確認の結果、まだ硬いのですが常識的な硬さなので成功とします(女性でもなんとかできるレベル、ハンドガードのグラツキ等はありません)。

ちなみにバネカットで使用したダイヤモンドカッターは次の製品になります(シャンク径に注意してください。径が合わないとリューターに着きません)。後で紹介しますがセクターギヤカットでも使います。

・ダイヤモンドカッター シャンク径2.35mm

ギヤなどの鉄系部品の加工で重宝します。できれば硬いダイヤモンドががお勧めです。

消耗品なので安物で十分だと思います。

リューターは私が使っている工具の紹介記事を予定していてそちらで詳細は説明しますが商品だけ紹介するとドレメルのハイスピードタイプになります(私はガンダム好きなのでドレメルを間違えてドメルと呼んでしまいます)。

・ドレメル ハイスピードロータリー4000

いつも使っているオススメリューターです。これがあるとDIY加工の幅が拡がります。人気機種で3000と4000がありますがツールもセットになってパワーがある4000がオススメです。

これは最初からビットの付属品も多く、リューターのパワーも凄いのでなんでもできちゃいます。本当にビットによってはフライス、使い方ではボール盤、旋盤加工などが可能で本気を出せば自分で材料から金属部品を作成することすら可能なくらい優秀でちょっと高いのですが超お勧めです(安物だとパワー不足で加工に時間が掛かったり、過負荷で壊れたり、連続作動時間が決まっていて不便です)。

次にメカボックスをカスタムしていきます。

普通のver2メカボックスなのでいつも通りの作業をしていきます。

メカボックスのカスタム

まずは下拵えでメカボックス本体の部品との摺動部を磨いていきます。

磨く場所は次の写真の青マーカー部です。

サンドペーパーで磨いても良いのですが、私は面倒なのでリューターにバフを付けてサクッと磨いてしまいます(リューター付属のアタッチメントです)。

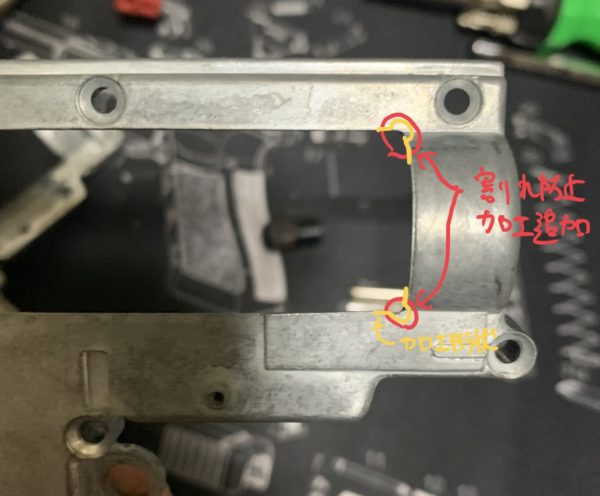

次にメカボックスの割れ対策のためにシリンダが入る四角穴の前方の角に丸みを付けます。

文章だと解りづらいので写真で紹介します。

反対側

この加工も丸棒ヤスリで頑張っても良いのですが面倒なのでリューターにタングステンビットを付けて加工していきます。

タングステンビットはリューターに付属していないのでお勧めはこちらです。

・リューター用タングステンビット シャンク径2.35mm

ダイヤモンドの次に硬いタングステンが価格を考えるとお勧めです。ゴリゴリ削れます。

私は極端に強いバネを使うわけでは無いので、大きな負荷がメカボに掛かることはないのですが少しでも長く使えるように加工を施しています。

リューターを使っているついでにセクターギヤのギヤカットも加工していきます。

今回の部品構成のロネックスA4モーターに13:1のハイスピードギヤでリポバッテリーの7.4Vでの駆動だと、サイクルがおよそ毎秒25発前後なのでピスクラ防止のためにセクターギヤを3枚カットします。

さらにピスクラ防止のためにカットする歯はバネの引き側を2枚、解放側1枚でいきます。

ここで加工部位を間違えないように歯に色を塗っておきます(今回はピンクです)。

手で直接持ちながらリューター(ダイヤモンドカッター)でカットすると高確率で怪我をしますので万力に挟んで加工します。

お勧めの万力です。この安物で十分に仕事をしてくれます。

・ミニバイス

安くてマルチに使えます。例えばモーター慣らしでモーターを持たせるとかです。

歯をカットしたらカット面をヤスリを使って手で丁寧に仕上げて終わりです。

これでリューターを使った加工は終わりになります。

後は各部品に加工による切り粉が付着しているの洗い流して完了です。

ここまでの作業は大変そうに見えますが、実は楽で適切な工具が揃っていれば15分も掛からないので是非、挑戦してみてください。

次に電装系を作っていきます。

電装系の作成

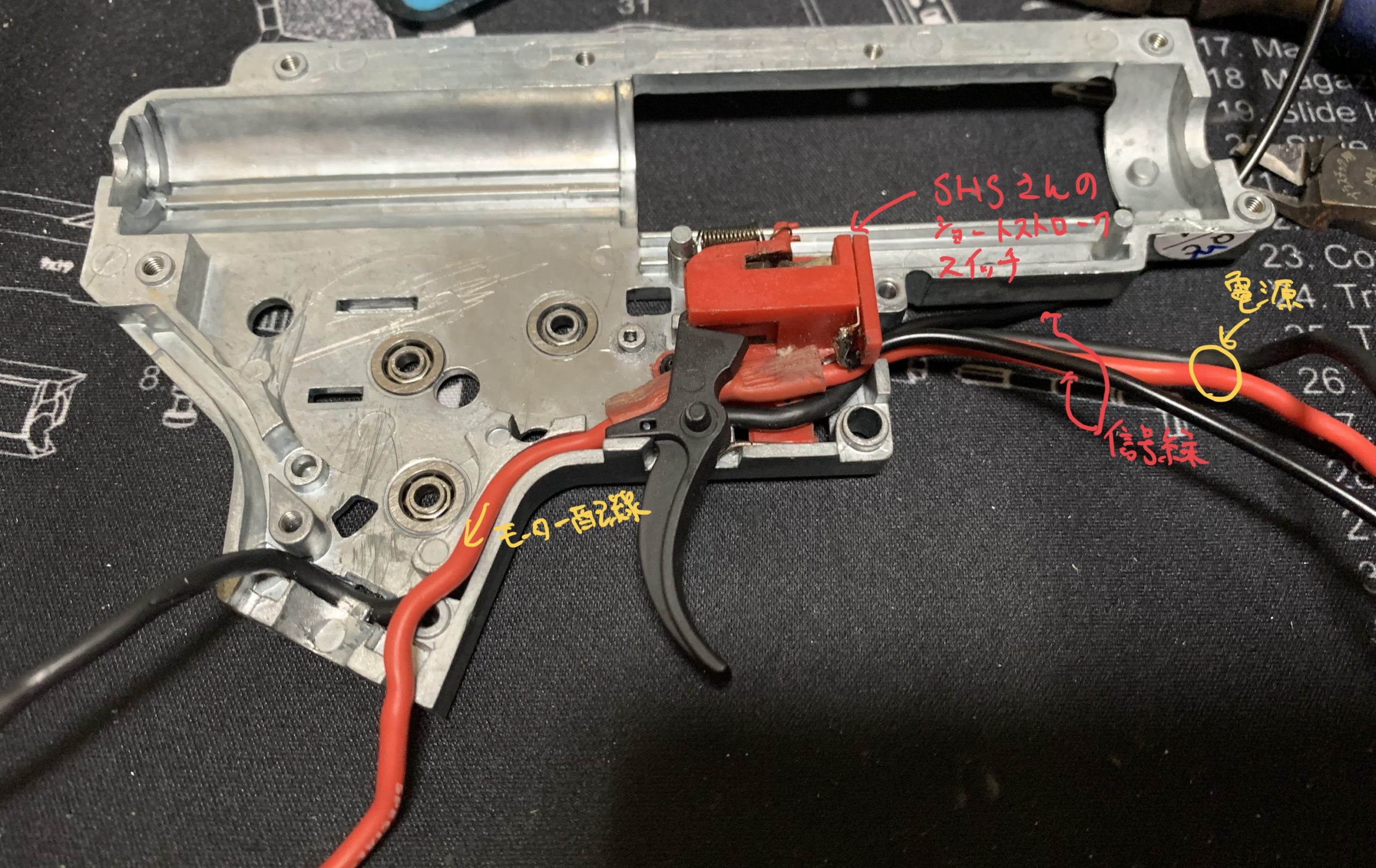

今回はスイッチのショートストローク化と焼け対策、レスポンス向上のためMOSFET+太い高効率配線+ショートストロークスイッチで電装系を作り直します。

この電装系カスタムの詳細な内容はMOSFETの取り付け記事で紹介していますのでそちらを参照してください。

基本的に今回も全く同じ作業になります。

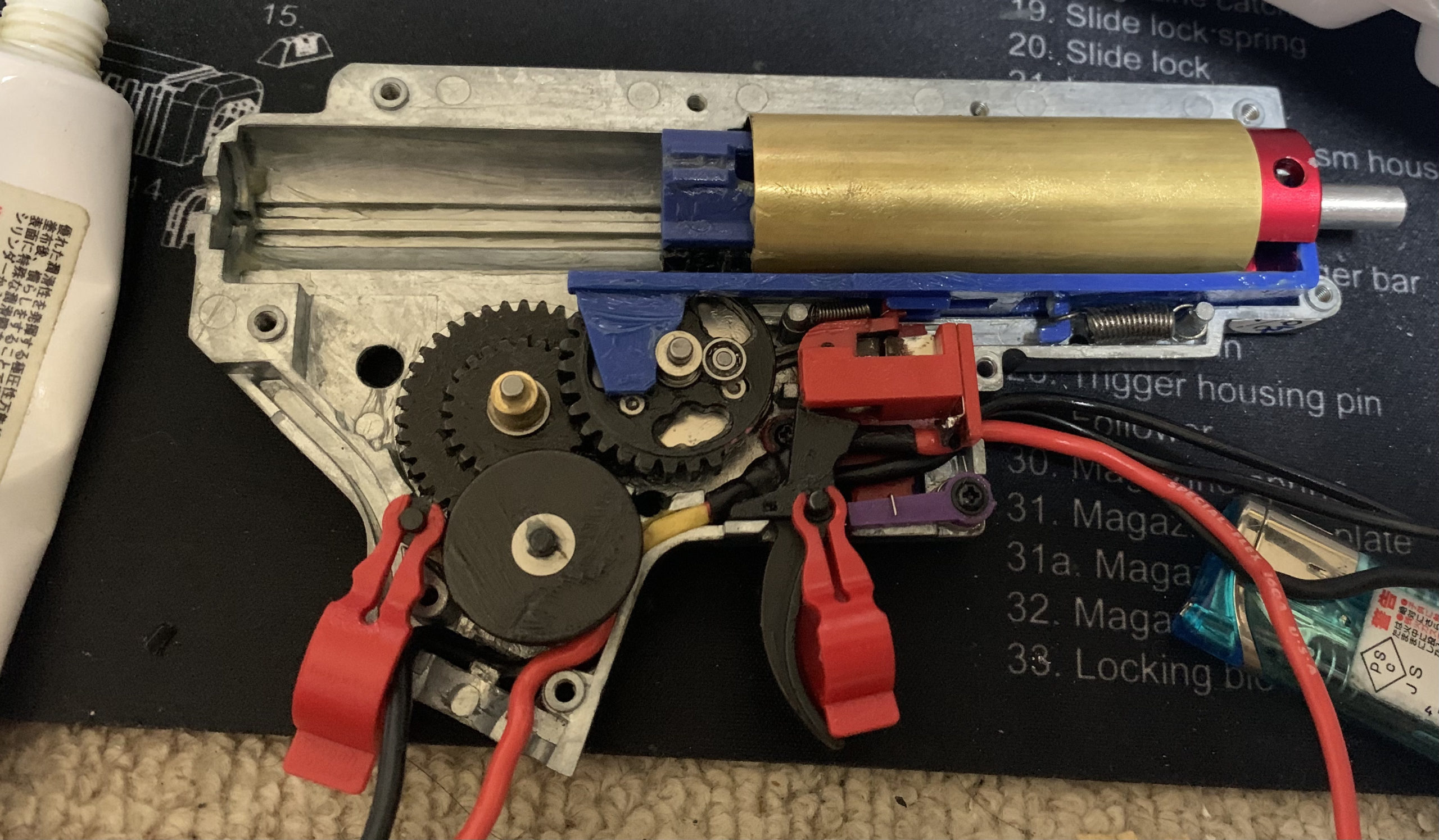

出来上がりの写真がこちらになります(配線はイーグル模型さんのシリコン銀コード 1.25sqに取り替えています)。

念のため電装系が完成したら一度、メカボックスに仮組みして動きを確認することを強くお勧めします。

特にスイッチをショートストローク化するとトリガーの引き代によってはスイッチの電極が接触しなかったり、刺さり過ぎて故障する場合があるので必ず確認しておきましょう。

また写真では取り付けていませんがカットオフレバーも仮組みして、確実に作動することを確認しましょう。

ミスるとセミオートがいなくなることが多いです。

慣れてくると確認作業が面倒になって省きがちになりますが、いつか高確率で痛い目に遭うので気をつけましょう(酷い目にあったことがある)。

今回は前方配線機種で配線がアッパーレシーバーの狭い穴を通るので、レシーバーを組んでからMOSFETを取り付けるのでここで一旦、完成とします。

メカボ内の投入パーツの動作確認とA.O.E調整

次に組み込んでいく各パーツを仮組みして動かして、正常に動作するか確認していきます。

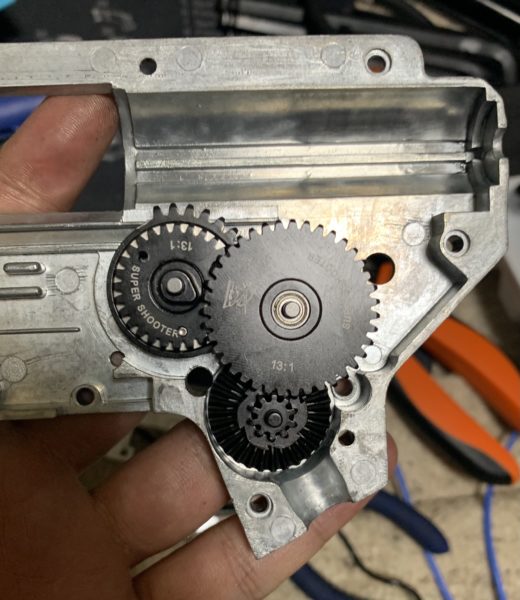

まずはギヤを仮組みしてメカボとの干渉をチェックします(SuperShooterさんのハイスピードギヤ13:1)。

次にピストンの左右のガタのチェックです(SHSさんのメタルティース14歯強化ピストンとライラックスさんのハイサイクル用ピストンヘッド)。

ちょっとガタが大きくて気になったのでピストンの幅を調整します。

調整はすごく簡単で0.2mm厚のプラ板をピストンの溝に丁寧に瞬間接着剤で取り付けていきます。

これを再度、仮組みして確認していきます。

次にタペットの動きを確認していきます。

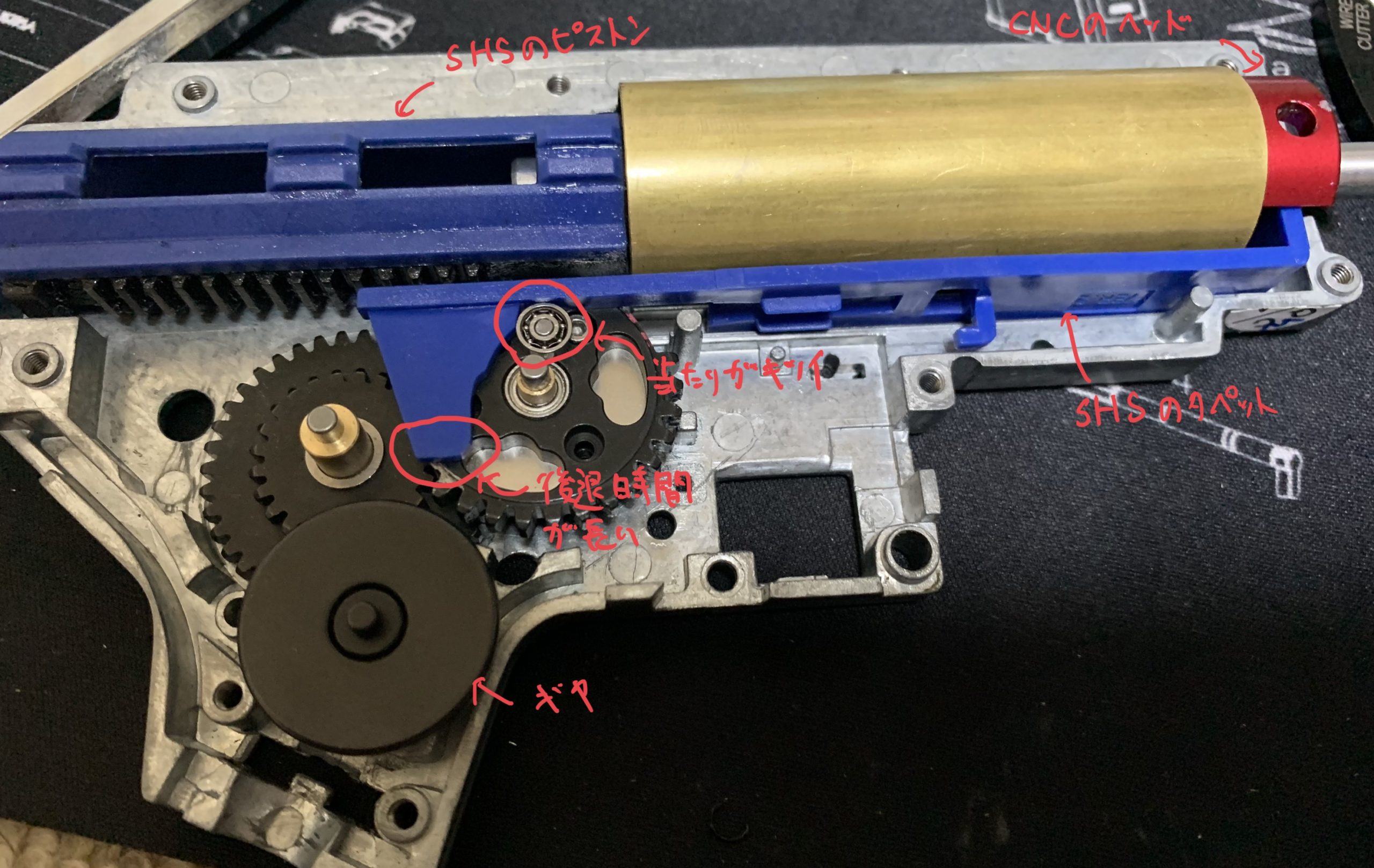

SHSさんのタペットだとノズル後退開始時のベアリングとタペットの羽のあたりがキツイので滑らかになるように加工します。

また極端なハイサイクルではありませんが毎秒25発程度まで行きそうなので機密確保のためにノズルの後退時間を減らす加工もしていきます。

加工品がこちらになります。

いい感じになりました。

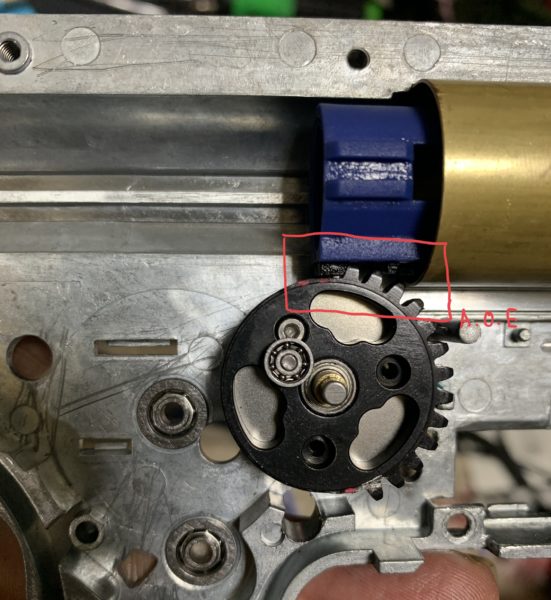

次にA.O.E(アングル オブ エンゲージメント)を調整していきます。

まずは仮組みでどんな状態か確認します。

AOEは簡単に説明するとピストンのラックギヤとセクターギヤの噛み始めの角度のことです。変な角度だと歯が飛ぶので確認した方が良いと思います。

今回は、たまたまですがそのままでいい感じでした。

ただし今回、そのままで良い感じだったのは以前に紹介したICS スポーツライン M4で調整したピストンヘッドを使ったからです。

既に別の機種(ICS M4)で、ピストンヘッドにハネナイトゴムを貼って調整してあるのでAOEが適切になっています。

私の経験上ですがセクターカットをするとほとんどがA.O.Eを調整しないと適切にならないので調整しましょう。

お勧めはハネナイトゴム 厚さ1mmをカットしてシリンダーヘッドに接着(刷毛付き瞬間接着剤)することをお勧めします。

・ハネナイトゴム 厚さ1mm

AOE調整でいつも使ってます。目論見としては衝撃吸収を期待して消音、耐久性向上も狙ってます。

お勧め瞬間接着剤です。

・ロックタイト 強力瞬間接着剤 刷毛付き

接着剤に性能は安定のロックタイトなので良いと思います。ポイントは刷毛が付いているので扱いやすいです。

次にシム調整をして各部品のグリスアップをしてメカボックスを完成させていきます。

シム調整、グリスアップ、組み立て

まずモーターのピニオンギヤを交換します。

ロネックスのモーター付属のピニオンギヤはおそらく鍛造で製作されており歯面の精度(歯面のうめり)がイマイチで高確率でギヤ泣きするので交換をお勧めします。

私はいつもならライラックスさんのピニオンを使うのですが、値段のわりに良さそうだったのでOPTION NO.1さんのピニオンに交換しました。

ちなみにピニオンの交換にはピニオンリムーバーという工具が必要になります。複数の電動ガンをお持ちでロネックスモーターの使用を考えている方はピニオン交換がほぼ必須になるのでお勧め工具を紹介しておきます。

・イーグル模型 ピニオンリムーバー

もっと安い製品もあるのですが、このような工具は剛性が命なので頑丈そうなこれを使っています。安い製品に+千円くらいで4000円程度なのでお勧めです。

もっと安い工具もあるのですがこのような圧入機でしょぼいのを掴むと工具が壊れるのでこちらをお勧めします。

ロネックスのピニオンは硬くて取り外しづらく工具が壊れると聞いていますが私は特に苦労もせず順調に交換できています。

後はいつも通り私流のベベルギヤ基準でシックネスゲージを使って調整していきます。

シム調整のやり方の詳細はこちらになります。

慣れれば15分程度でシムが決まります。この間にモーターの慣らしを済ませておきます。

モーター慣らし台の作成の紹介

次に私が一番好きなグリスアップです。

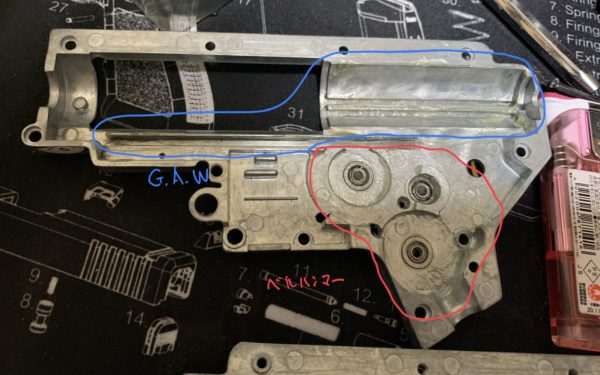

使用グリスはいつものベルハンマー ゴールド No.2とG.A.Wさんの極圧グリスです。

金属同士が接触する場所はベルハンマー、他はGAWで使い分けています。

・ベルハンマー No.2 ゴールドグリス

定番の超優良グリスです。No.2はNo.0と同じ成分で粘度が硬めになります。私は基本的に金属ー金属パーツに使います。

・G.A.W G-GREASE

定番グリスです。ベルハンマーゴールドシリーズに比較して粘度が低いので電動、エアコキ共にシリンダー内部に使用しています。値段は高めですけど量が多いので最終的には割高感は無くなると思います。

まずはメカボックスのグリスアップです。

逆側

次に各部品に適切なグリスを塗っていきます。

最後にスプリング(AIRSOFT97 M100 不等ピッチスプリング)だけはビビり音抑制のため東京マルイさんの高粘土グリスを塗ります。

これで各部品を組み込んで完成になります。

ちなみに私は多めにグリスを塗るタイプなんですが理由としてはサイクルは多少落ちるものの耐久性の確保、静音化の観点から多めにしています。

また多めでも余分なグリスは運転中のどっかに飛んでいき適正量に落ち着くのでグリスの量に関しては神経質にならなくて良いと思います。

メカボックスを閉じるのに赤い樹脂の逆転防止ラッチ留め、トリガー留めを持っているのですが写真撮影くらいにしか役に立たない気がします。

個人的に組み付け時にさほどのアドバンテージを感じませんでしたが欲しい人もいるかもしれないので一応、紹介だけしておきます。

・メカボックス インストールキット

メカボを閉じるのに慣れてない方は便利かもしれません。無くてもなんとかなります。

これでメカボックスが完成したので試運転のためにレシーバーに組んでいきます。

トラブル発生

ロアレシーバーにメカボックスを組んでいたら悲劇が起こりました。

まず組んだ状態です。

配線が邪魔でマガジンがキャッチが掛かるまで入りません。

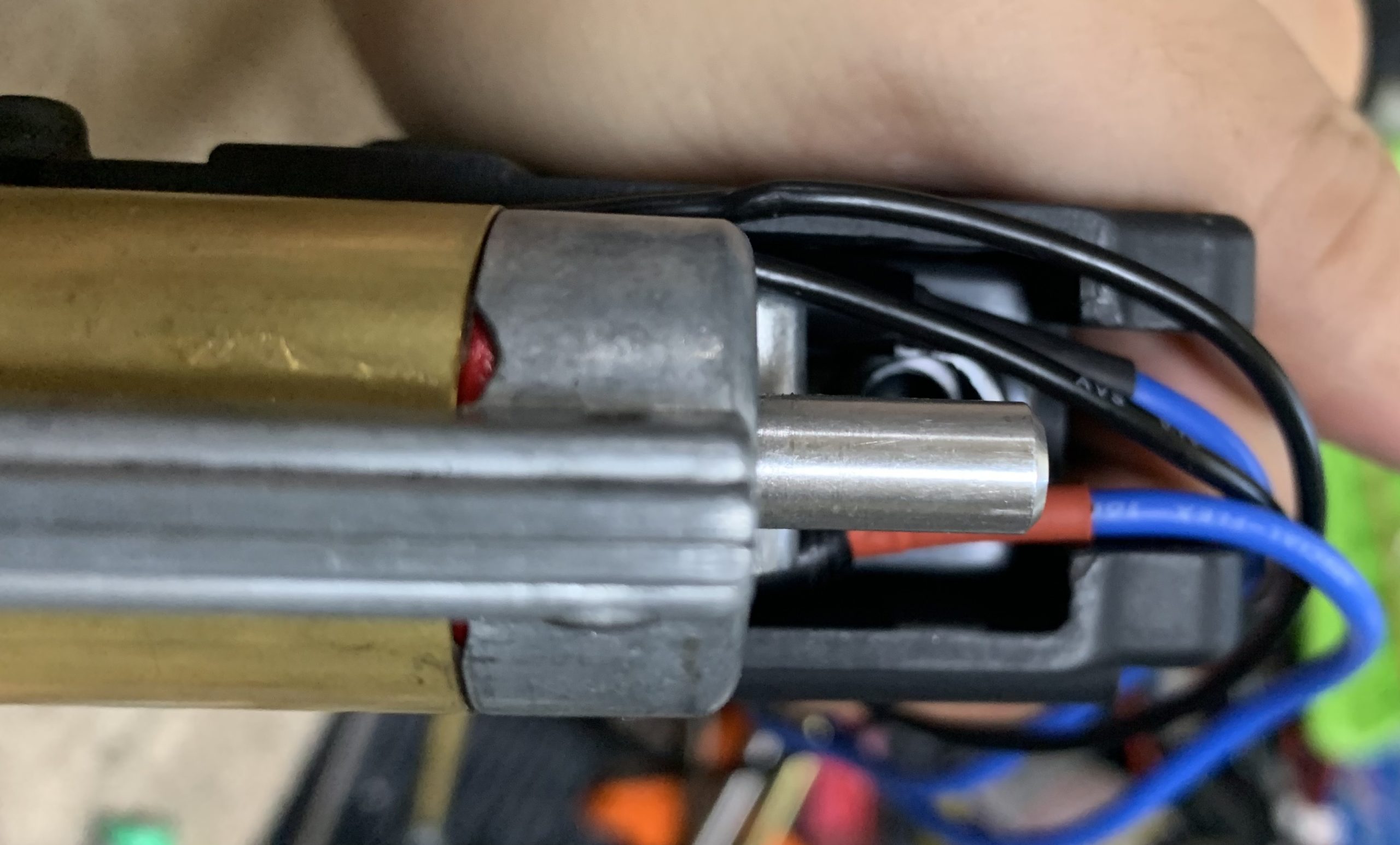

ノズルのアップ

発生したトラブルはMOSFET化のために配線が増えたのと電源線を1.25sqに太くしたので、配線の取り回しが空いているスペースに収まらずマガジンが装着できませんでした。

また配線数増加、径の増加によってアッパーレシーバーの隙間に配線が非常に通りづらく仕様として成りたないことがわかりました。

完全に私の前方配線機種のノウハウ不足と配線の取り回しの確認忘れによって起きた事故です。

ショックでした。電装系のやり直しです。

さらにこの状態でテスト用のMOSFETを取り付けて作動させたところサイクルは目論み通りの毎秒25発ですが0.2g弾での初速のバラツキの酷さや想定より低すぎる84m/sだったので仕様も見直しです。

おそらくバレル長に対してシリンダ容量が大きすぎるのが原因と予想しています。

次回から気を取り直して電装系のやり直しと再セッティング、チャンバー周りと実射性能を紹介します。

もし良かったらお付き合いください。

かなりお勧めの商品ですがコロナの性なのかあまり日本に入ってきていないようです。

なので執筆時点で在庫がある、私好みのモデルを紹介しておきます。

・G&P AR 9mm SMG AEG

ベトナム戦争時の米軍SMG。M16のレシーバーにアンバランスな9mmのマガジンがかっこいいです。

・G&P M16 ベトナムバージョン

XM177シリーズと同時期の主力ライフルです。

・G&P M4A1 AEG 海兵隊モデル

定番です。

個人的なお勧めで私はエアソフト本体やパーツ関連の多くをアマゾンのプライム会員に入って購入しています。

意外と本体、パーツ共にラインナップが充実していて最安値では無いもののそこそこの低価格で安定的に購入できるので重宝しています(小物だと買いに行くのがめんどくさいので重宝)。

多くの商品が配送料無料、お急ぎ便無料になり速ければ次の日に到着します。さらに会員になると映画、アニメ、音楽、書籍なども多くの作品がフリーで見れます。

月間プランだと月600円からで年間プランだと年で5900円でかなりのお得で会員は対象商品購入(エアソフト関連も大抵、対象になっている)でポイントが還元されます。

まずは無料体験からお勧めします。

コメント