今回はカスタムに必須なアイテムである初速計 Xcortech X3200 MK3をレビューします。

性能に影響を与えるカスタムをする人の必需品になります。少しでもいじるなら必ず持っておきたい道具です。例えばパッキン交換、インナーバレル交換などのライトチューンといえど初速が変わるので注意です。

また、現在ではそこまではありませんが海外製品で稀に初速が日本の法規制内に入っていないことがるのでカスタムされない方も海外製品を好んで購入される方は持っていた方が良いアイテムだと思います。

さらに今回、紹介する製品はおそらく初速計の中でも最も安いモノの一つです。

それ故か多くのフィールドの初速測定に使われているモノです。もはやスタンダートも言えるこの商品を使い方を交えながらレビューしていきます。

また説明書の内容が必要最低限すぎるので一通りの機能と使い方も説明して行きます。

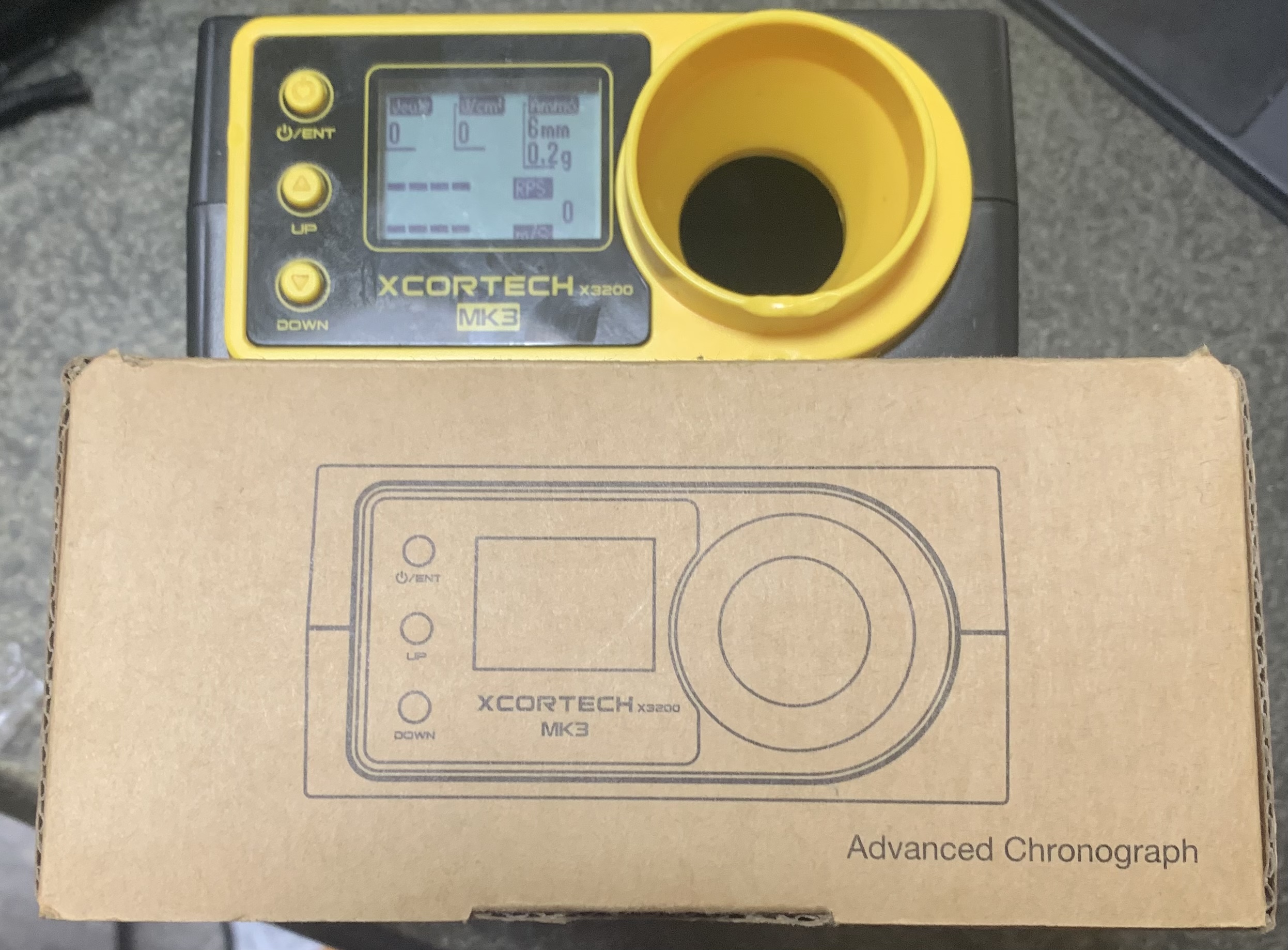

外観

まずは外箱から見て行きます。

開封して内容物を確認します。

説明書と本体です。電池は別売りで単3電池2本が必要になります。

次に正面と大まかな寸法です。

横から見た寸法です。

上面です。

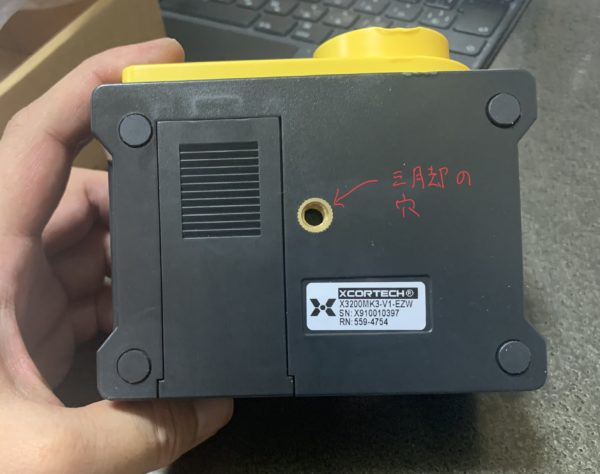

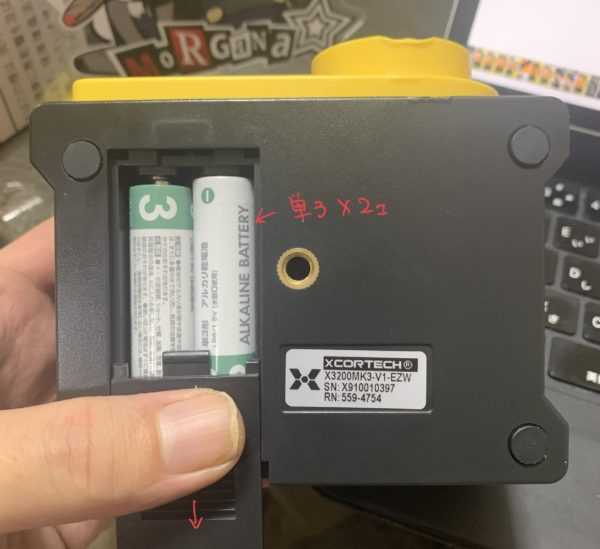

下側です。オプションの3脚用のネジと電池ボックスの蓋があります。

電池は次の写真のような感じで入ります。

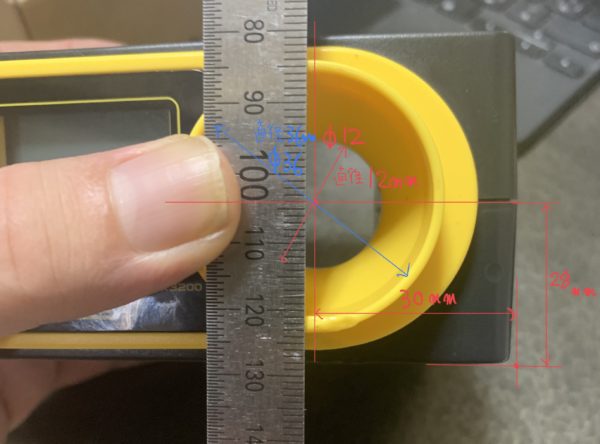

弾の計測部の詳細です。

最後に背面です。USBでも電源が取れるようになっています。

重量はおおよそ200g程度でかなり軽くてコンパクトです。

持ち運びにもさほど困らないサイズです。

機能

ここからはメインの弾速を測る以外の機能を見て行きます。

まず正面のディスプレイの脇に電源ボタン兼ENTボタンが付いてます。その下に矢印ボタン(UP,DOWN)が配置されたいます。

電源を入れると次のような画面になります。

この状態で穴に弾を撃てば計測ができます。計測については後に紹介します。

この画面でDOWNボタンを押すとメニューが開けます。

では各機能を紹介して行きます。SHOT MEMOは墓地ほど紹介します

使用弾の重量設定

UP、DOWNボタンで選択をAMMOのところに合わせてENTを押します。

押すと次の画面に変わります。

0.2g,0.25g,0.28gの3種類から選ぶことになります。

多くの方は3種類で困らないと思いますが重量弾を使う人だとツライ選択肢です。

でもこの設定は運動エネルギーJ、$ \frac{運動エネルギー}{面積}$の計算に使うだけなので各重量での初速の規制値がわかるのであれば問題ありません。

ここの設定が適当でも初速値は出るので大丈夫です(不便ですが)。

表示単位の設定

ここは結構、重要なところで初速の単位、サイクルの単位を設定するところです。

まず、メニューからUNITを選択します。

ここでENTボタンを押しますと次の画面に遷移します。

ROF(rate of fire)の方が発射サイクルを表していて単位はRPM(発/分)かRPS(発/秒)が選べます。ほとんど人がRPSにすると思います。

SPEEDが初速の単位の選択で、MKS単位のm/sとアメリカンなFEET/sで選べます。ほとんどの日本人がm/sにしないと困ると思います。

この単位の初期設定はロットによってバラバラのようなので購入された方は使いやすい単位に設定し直すことをお勧めします。

自動電源OFFまでの時間設定

本製品には自動電源OFF機能が付いており、無操作状態から電源がカットされるまでの時間が選べます。

まずメニューでAPOのところに合わせます。

ここでENTを押すと次の画面に遷移します。

5分、10分、30分、60分が選べます。

私は基本的に5分で使っていますがカスタムしている時にメモリの計測結果を残しておきたい場合は長めにしておくと良いと思います。

バックライトの輝度調整

次はバックライトの輝度の調整です。

メニューをBACK LIGHTに合わせてENTを押します。

ENTを押すと次の画面に遷移します。

調整項目はバックライトのON or OFFと明るさをHIGH,MIDLLE,LOWの3段階で調整できます。

REVはリバースの略でオンにすると次のようになります。

たぶん、使う人はあまりいないと思います。

コントラスト調整

最後がコントラスト調整です。

メニューをCONTRASTに合わせます。

いつものようにここでENTを押すと次に画面に遷移します。

0〜20段階でコントラストが調整できます。

たぶんデフォルトのままで問題ないと思います。

これで機能は全部紹介しました。

実際に測定して行きます。

エアガンの初速測定

実際に初速を計測します。

この製品には初速を表示するのに2タイプの画面が用意されています。

デフォ

UPボタンを押すと次のモードに変わります。

元に戻したい場合はDOWMボタンを押せばデフォに戻ります。

ほとんどの方がご存知だと思いますがエアソフトの銃口を穴に対して真っ直ぐにかなり近づけます。

本ブログでも紹介させて頂いたVFC MK18mod 1を使いました。これで測定して行きます。

まずセミオートで測定します。

初速以外にも何発目のデータか?なんJか$ J/cm^2 $のデータが出ます。

ちなみに法規制は初速は0.989J(気温35℃)で$ J/cm^2 $の規制値は3.5$[J/cm^2]$未満です。

詳細は書きませんが日本の法規制は銃口から1m離れた時点の単位面積あたりの運動エネルギーが3.5$[J/cm^2]$未満より導き出されていて、直径6mmの場合での規制の運動エネルギーJは0.989Jと算出されます。

なので銃口での計測での0.1m/s程度の初速オーバーでは違反となりませんが、これまでの先人やファンの努力、関係者の努力によって決められた法律なので慣例の銃口で法の規制値内に必ず抑えることを当然とし、フィールドによっては規制から安全マージンをとった初速制限があるので、基本的にフィールドの指示に従いましょう(95m/s未満、90m/s未満とか)。

このデーターの表示モードを変えると次のようになります。

単純にサイクルと初速だけの表示になります。

次に発射サイクル測定します。

サイクルが26PRSでわかりやすく言うと26発/秒を表しています。

次にショットメモを使って過去のデータを見てみます。

メニューからSHOTMEMOを選びます。

ここでENTボタンを押すと以前のデータが出てきます。

さらにUPボタン、DOWNボタンを押すと出てきます。

ただし記録できるのがたしか20〜30データくらいで電源が落ちるとデータがなくなるので注意しましょう。

またデータは上記の画面でしか表示されないのでJや弾の重量は表示されません。

ちなみに私は遊びでセミ連打でサイクルがどこまで表示されるのかで遊んだりします。

私はおじさんなので6.44発/秒が平均で最高で10発/秒が限界でした。

電源をOFFにすると測定完了です。

ここまでで使い方、機能を全て紹介しました。

なので次に実際に使って良かったところ、悪かったところをまとめてみます。

ちなみにこちらの測定で使ったエアソフトはVFC MK18 mod1 ブラシレスモーターでのハイサイクルカスタムです。記事にしているので良かったら覗いてみてください。

良いところ、注意点

良いところ

まず良いところの一番ですがカスタムに必ず必要で重要な計測器が実勢価格5000〜6000円の安さで購入できることです。

一昔前はデジタルの初速計だと最低でも1万円だったので驚きです。

さらにコンパクト軽量で持ち運びの便利、USBでの電力供給が可能なので外でも長い時間使えます(モバイルバッテリーからも供給できる)。

かなり素晴らしい商品だと思います。これらのことから多くのフィールドさんで採用されているのだと思います。

注意点

まず各個体での初速のバラツキが大きです。

例えば自宅で測定し初速が92m/s(0.2g)でAさんのフィールドで同じ製品にも関わらず計測したら97m/s(0.2g)でギリギリでびっくりしたり、逆に自宅で94m/sがBさんのフィールドで同じ製品で92m/s(0.2g)だったこともありました。

どうもロットなのか製品毎のどちらかはわかりませんがかなりバラついているので、この製品での測定で最悪を考えてギリギリセッテイングはやめた方が無難だと思います。

また電池が減ると初速が高く出ます。目安として電池のメモリが残り1個になった時点で既に狂ってきているので電池交換は早めが良いと思います。

ここから不満点です。

不満点

測定のレスポンスがイマイチなのと銃口方向をきっちりと真っ直ぐにしないとエラーが多いです。特にハンドガンは少しイラつきます。

後述しますがセンサー数が少ないことが原因だと思います。

次にフルオートでの初速測定結果が撃っている中のどの弾の初速なのかがわからないことです(たぶん最後の1発だと思う)。サイクルと初速が出るだけなのでよくわかりません。できればフルオートで撃っている弾も逐次、測定して各初速が見れるようにして欲しいです。

とここまで注意点、不満点をいくつか書きましたがこれだけの機能がついた初速計がたった5000〜6000円くらいで購入できるので素晴らしい製品だと思います。

手軽なカスタムやとんでもないハイサイクル、超高精度なカスタムなどの究極を目指さないのであればかなり薦められる製品です。

・Xcortech X3200 MK2 クロノグラフ

Amazonでも5300円くらいで売っていて安いです。探せば5000円くらいならあるかも

・Xcortech MK3 クロノグラフ 3脚付き

+500円で3脚が付属しているものもあります。個人的には3脚の使い所がないので安い方が良いかと。

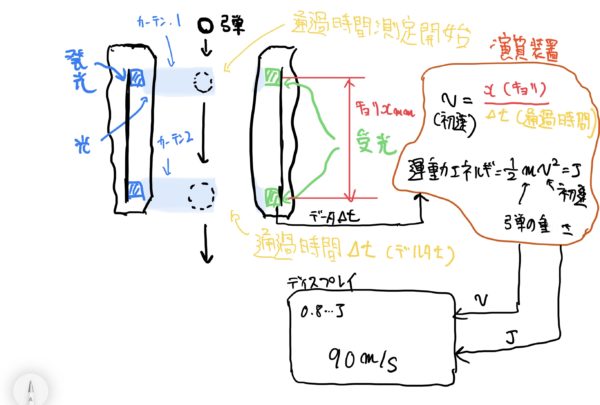

ここからは測定に興味がある方向けの測定メカニズム解説です。

測定メカニズム

おおよそ光を利用した測定と予想していましたが製品を観察したらやっぱり光学式でした。

まず弾が通過する穴をよく観察すると光を発信する素子がありました。

あまり大きない素子が7個ほど横に並んで設置されています(間隔も広め)。

向かいには受光レンズが必ずあるはずですが外からは見えませんでした。

受光部は外の光などの外乱があるので、それらを避けるために暗所を作って奥に引っ込めているようです(当然の工夫)。

予想では光は赤外線LEDを使用していてカメラで写そうとしましたが失敗しました。

これを踏まえて簡単に説明すると光でカーテン見たいなモノを2箇所ほど作って、弾が一個目の光のカーテンを通過した時に弾で光が遮られたのを検知しタイマー(時間計測開始)をスタートさせます(受講できないことをタイマーのスタートスイッチとする)。

弾が2個目の日カーリのカーテンを通過した時にカーテンが遮られたのを検知しタイマーをストップします。

これで弾が2枚のカーテン間を通過する時間Δt(デルタt:通過時間)が測定できます。

2枚のカーテンの距離は基盤で位置が決まっているので定数xと考えれば速度=距離x÷時間Δtで決まります。

この計算は論理回路で組んでも良いし演算装置をつければできます(本製品では一応、演算装置が付いていると思う)。

これが基本的な測定メカニズムです。

なので推測ですけど初速計のレスポンス、精度は発光素子、受光素子の置き方、設置数が肝になると思います。

勿論、高性能で高価な素子、演算装置などを使えば簡単に良くなりますが高価で買えないようでは意味がありません。

なので同じ部品でも部品のレイアウトで性能を上げるのが設計者の腕の見せ所だったりします。

次回で少し高級な初速計と比較するのでお待ちください(工夫の仕方が違う)。

ACETECH AC6000BTを導入してみました。良かったら覗いてみてください。

個人的なお勧めで私はエアソフト本体やパーツ関連の多くをアマゾンのプライム会員に入って購入しています。

意外と本体、パーツ共にラインナップが充実していて最安値では無いもののそこそこの低価格で安定的に購入できるので重宝しています(小物だと買いに行くのがめんどくさいので重宝)。

多くの商品が配送料無料、お急ぎ便無料になり速ければ次の日に到着します。さらに会員になると映画、アニメ、音楽、書籍なども多くの作品がフリーで見れます。

月間プランだと月600円からで年間プランだと年で5900円でかなりのお得で会員は対象商品購入(エアソフト関連も大抵、対象になっている)でポイントが還元されます。

まずは無料体験からお勧めします。

コメント